Marcel Callo, héraut de l’espérance

https://rennes.catholique.fr/marcelcallo/marcel-callo-heraut-esperance/

« Il n’y a qu’un malheur, c’est de ne pas être des saints », déclarait l’écrivain Léon Bloy. Si Marcel Callo a vécu l’un des plus grands drames du XXe siècle, celui de la déportation dans les camps nazis, une chose est sûre : il n’aura pas connu ce malheur-là.

Bien au contraire, du fond de l’enfer concentrationnaire, loin de ses parents et de sa future épouse, séparé de ses compagnons, arrêté, emprisonné et terrassé par la maladie, il aura espéré, jusqu’au dernier souffle, contre toute espérance.

1. L’enfance

C’est dans la basilique Notre-Dame de Bonne Nouvelle, sa paroisse, que Marcel Callo fait sa communion solennelle à dix ans et demi, le 26 mai 1932, quelques mois avant le départ de son frère Jean pour le petit séminaire de Châteaugiron. Marcel prend alors la position d’aîné en aidant beaucoup sa mère, qui l’inscrit à la Croisade Eucharistique.

C’est encore dans la basilique Notre-Dame de Bonne Nouvelle que ce jeune « croisé » peut appliquer une partie de la devise du mouvement qu’il vient d’intégrer : « Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre ». La Messe, qu’il sert fréquemment, est déjà le point culminant de sa journée. La Croisade Eucharistique a l’ambition de faire des enfants qui s’y engagent de véritables hosties « livrées à la volonté divine » pour aider à achever la Rédemption et pour garder la joie du don de soi, la joie du sacrifice, la plus belle qui existe.

C’est toujours dans la Basilique Notre-Dame de Bonne Nouvelle que Marcel Callo suit, à cette époque, les cours de catéchisme assurés par l’abbé Réminiac, vicaire de la paroisse et aumônier de la 5e Rennes, dans « la chapelle des catéchismes ». Ce prêtre fait découvrir à Marcel une école de vie qui comptera beaucoup dans sa vie : le scoutisme. Sa promesse a lieu le 18 juin 1934.

3. Les fiançailles

C’est à cette époque que Marcel Callo fait la connaissance d’une certaine Marguerite Derniaux. Les biographes font remonter au mois de novembre 1941 le « coup de foudre » entre les deux jocistes. Une photographie les montre posant ensemble lors d’un mariage à Rennes, le 11 août 1942, dans la famille de Marguerite. Le surlendemain, Marcel déclare sa flamme.

Marcel et Marguerite vont immédiatement confier à la Vierge leur amour naissant et leur futur foyer dans la basilique Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Très vite, Marcel fait part à sa mère de son projet de mariage et présente à toute la famille sa fiancée, qui est invitée à la communion de Michel, le dernier des enfants Callo.

Pendant la semaine, les Rennais peuvent apercevoir les deux amoureux sous les arcades de la Poste en fin d’après-midi, à deux pas de l’imprimerie. En tout bien toute honneur bien-sûr : ils ne se tutoient pas. Le dimanche, les fiancés se retrouvent sur les bancs de la Basilique, au pied de Notre Dame, pour recevoir l’Eucharistie, mus par le même idéal spirituel et la même foi en l’avenir. Tout va donc pour le mieux, les fiançailles officielles sont prévues pour la fin juin 1943…

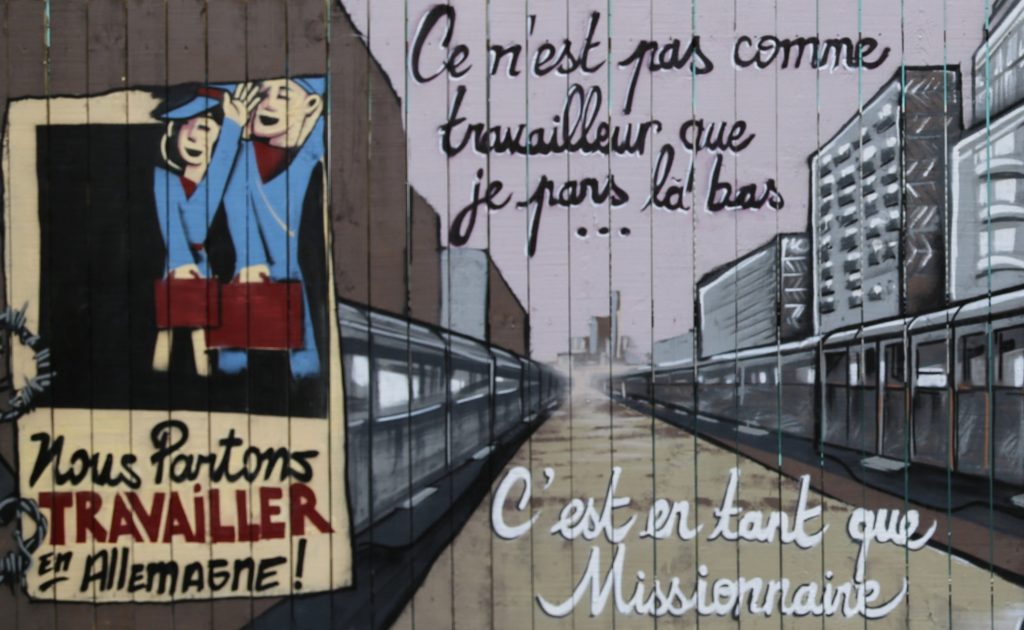

5. Le départ pour le STO

Le lendemain, un deuxième malheur s’abat sur Marcel Callo, coup sur coup : son ordre de réquisition pour l’Allemagne est arrivé. Il doit partir pour le Service du Travail Obligatoire. Son désarroi est total. Mais il ne dit rien, sauf à son frère Jean. Il attend que sa sœur soit enterrée pour annoncer la terrible nouvelle à son père et à sa mère, qu’il souhaite à tout prix ménager. A la douleur du deuil, et à l’approche de séparations qu’il redoute, s’ajoute un terrible cas de conscience : faut-il partir, comme on le lui ordonne, ou bien rester, pour résister ?

Finalement, craignant les représailles auprès de son frère Jean, en particulier, lequel va bientôt être ordonné prêtre, il choisit de partir. De plus, se dit-il, ce sera une formidable occasion de soutenir mes camarades là-bas.

Avant de quitter Rennes, Marcel se confie à ses proches. Il leur dit à tous en substance : « Ce n’est pas comme travailleur que je pars là-bas, c’est en tant que missionnaire. » Il existe plusieurs versions de cette phrase adressée à plusieurs personnes et relatées par elles de différentes manières. Mais c’est toujours la même idée qui revient : si je pars, ce n’est évidemment pas pour collaborer avec l’ennemi mais pour aller résister au cœur de l’Allemagne, dans la gueule du loup, à mes risques et périls. Il ne reverra alors ni Rennes ni la basilique Notre-Dame de Bonne Nouvelle.

7. L’internement dans les camps de Flossenburg et Mauthausen

Vers le 15 septembre 1944, les mandats d’internement des douze arrivent à Gotha : « Par leur action catholique et religieuse auprès de leurs camarades français pendant le stage du Travail Obligatoire en Allemagne, ont nui à la communauté du peuple allemand ». Ils se disent tous « contents du motif » et signent avec joie le formulaire.

Ils sont d’abord envoyés au camp de Flossenburg qu’ils atteignent après 10 jours de train. Désinfection, immatriculations, coups, appels interminables. Les croix, les chapelets et les médailles leur sont arrachés. Cependant, Marcel parvient à réunir ses quatre compagnons de châlit pour prier les Complies à l’aide d’un livre de piété qu’on lui dérobera. Un jour, en plein midi, il chante : « Plus près de toi, mon Dieu. » Un témoin dira : « il priait toujours. Il partageait son pain dont pourtant il avait bien besoin. »

Enfin, le 24 octobre, le groupe des douze est dispersé. C’est alors que Marcel Callo s’achemine avec trois d’entre eux seulement vers sa dernière demeure : Mauthausen. D’abord, il est affecté à Güsen I où il doit trier des rivets pour avion dix heures par jour. Nourriture infâme et coups des gardiens sont son quotidien. Puis il rejoint Güsen II pour travailler dans une usine souterraine douze heures par jour dans des conditions de plus en plus insupportables. Les morsures de chiens policiers s’ajoutent aux jets de cailloux, aux matraquages, aux coups de pieds dans le ventre et aux inspections avilissantes. Pourtant Marcel Callo très affaibli soutient par la prière ses camarades. Parfois, il se cache avec eux dans un coin de tunnel le temps d’un « Je vous salue ». « Confiance, dit-il, le Christ est avec nous… Il ne faut pas se laisser aller. Dieu nous garde. »

Mais son état empire rapidement. Il est admis à l’infirmerie, rongé par la tuberculose et la dysenterie. Les témoins de son agonie seront le docteur Peissel et le colonel Tibodo. Ce dernier déclarait pour le procès de béatification : « J’ai connu Marcel pendant quelques heures seulement, celles qui ont précédé sa mort en mars 1945, un mois et demi avant la libération : il est mort en quelque sorte dans mes bras […] Si moi, « parpaillot » qui ai vu des milliers de prisonniers mourir, j’ai été frappé par le regard de Marcel Callo, c’est qu’il y avait en lui quelque chose d’extraordinaire. Ce me fut une révélation : son regard exprimait une conviction profonde qu’il partait vers le bonheur. C’était un acte de foi et d’espérance vers une vie meilleure. (Il) avait un regard de saint ».